Las primeras noticias seguras sobre este maestro lo sitúan en Córdoba en 1496. Con anterioridad a esta fecha, lo poco que conocemos fiable se desprende de aclaraciones marginales, a veces formuladas por el propio artista, que figuran en distintos documentos. Según parece, Alejo Fernández nació en la actual Alemania en torno a 1470. De sus padres se ha propuesto –y no carece por completo de fundamento– la posibilidad de que, al menos uno de los dos fuera de ascendencia hispana. Sobre ellos, el mismo pintor nos indica que se llamaban Leonisio Garrido y Juana Garrido, nombres, sin duda, castellanizados a partir de sus originales flamencos o alemanes. Sabemos, además, que era hermano del escultor Jorge Fernández Alemán, activo en las catedrales de Sevilla y Granada en las primeras décadas del siglo XVI. En 1498 se casó en Córdoba con María Fernández, hija del pintor Pedro Fernández, uno de los más prestigiosos de la ciudad, cuyo apellido adoptará en lo venidero. Permanecerán juntos durante más de veinte años y serán padres de cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Su pericia, unida al buen casamiento, le proporcionará sustanciosas oportunidades en el entorno cordobés, caso del retablo mayor y varias piezas secundarias para el monasterio de San Jerónimo, notable conjunto del que nada seguro ha llegado hasta la actualidad.

En 1508 se traslada a Sevilla y se establece en la collación de San Ildefonso. Había sido requerido, junto con su hermano Jorge para trabajar en la llamada viga del retablo mayor de la catedral. Su éxito en esta ciudad enseguida se reveló abrumador. Al año siguiente los cartujos de Santa María de las Cuevas le encomiendan dos retablos, a los que se suma un tercero pintado para Antequera por encargo de don Martín Alonso, vecino de esa localidad. Le siguen el altar de San Juan, de Marchena; el del licenciado Ribera, en Sanlúcar; el del jurado Nicolás Martínez Durango, de la catedral de Sevilla, o el de maese Rodrigo, en el Colegio de Santa María de Jesús. Fuera de Andalucía acometió los desaparecidos retablos del canónigo Sancho de Matienzo, prócer de la Casa de Contratación de Indias, destinados a su capilla funeraria en el convento concepcionista de Villasana de Mena, su pueblo natal, en las Merindades de Burgos. También atendió negocios en Cuenca, pero de ellos sólo nos consta el viaje que hubo de emprender en 1522.

El volumen del trabajo y la envergadura de los encargos con que se compromete el artista delatan el apoyo de un taller amplio y muy bien organizado, donde además se aceptaban tareas de estofa y policromía de esculturas. Sus libros de cuentas, llevados con rigor, nos hablan de la temprana colaboración de su hijo mayor, Sebastián, y dan noticia cumplida de la holgada posición de que goza el maestro. La evolución de su patrimonio es, de hecho, el mejor testigo de su reputación. Al casarse con María Fernández declara poseer 75.000 maravedíes, a los que suma en 1510 un macho de silla y un esclavo blanco, valorados cada uno en 7.000; más una taza de plata que bien valía otros 2.000. Veinte años después, al quedar viudo, cuenta con 800.000 maravedíes, casa propia en la collación de San Pedro, sepultura en el claustro del convento de San Pablo, esclavos indios y negros y varios criados, algunos de los cuales trabajan en el taller y hasta asientan ciertas partidas en sus libros. Tan buenos caudales le permitieron ser generoso. No escatimó al dotar a sus hijos para el matrimonio y hasta emprendió con admirable rumbo costosas acciones de caridad. Por ejemplo, bautizó al hijo de una morisca horra, madre soltera y sin medios; manumitió a su esclava María, cediéndole además recursos suficientes para ganarse la vida y, más adelante, a su esclavo Juan de Güejar, al que regala el utillaje necesario para el oficio de dorar. Asimismo, pagó el rescate, a costa de unas tierras de su difunta, de dos sevillanos prisioneros en Argel, por mediación del venerable Fernando de Contreras.

Tras enterrar a María Fernández y, poco después, al menor de sus hijos, niño todavía, el maestro da carta de arras, el primer día de enero de 1525, a Catalina de Avilés, cuñada de su amigo el pintor Cristóbal de Cárdenas, analfabeta, que aportó una buena dote al matrimonio. En 1539 falleció recién casado su hijo Sebastián, el mayor y su colaborador más cercano. El golpe provoca en él un quebranto que deteriora su salud y le hace ir encadenando enfermedades, testamentos y codicilos que, a pesar de todo, no logran apartarlo del trabajo casi hasta el momento de su muerte, en 1545 o durante los primeros meses del 46, cuando trabajaba en el retablo mayor de su parroquia de San Pedro. Debía contar para entonces unos setenta y seis años.

Alejo Fernández es el responsable de la asunción del renacimiento en la escuela sevillana. Su estilo, que marca el gusto de toda una generación, pivota a partes iguales sobre los tópicos estéticos que asumimos como propios de Flandes y de Italia a finales del siglo XV. Un lenguaje que conjuga elementos de la escuela de Brujas y el arte del bajo Rhin con otros de neta raigambre altoitaliana. Entre sus paralelismos con lo flamenco, resultan evidentes los puntos de contacto con la pintura de Quinten Massys, aunque siempre con un tono más refinado y propenso a la idealización. Por más que visible, esta relación no resulta nada fácil de justificar, dada la escasa diferencia de edad entre ambos –apenas quince años– y lo temprano de las fechas en las que comienza a estar documentada la presencia continua de Fernández en el sur de la Península. Por lo que respecta a la influencia italiana, y sin que se haya podido demostrar que el artista llegara a cruzar los Alpes, lo que se descubre, sobre todo, es un afán por valorizar los escenarios de arquitectura en consonancia con la pulsión de los maestros del cuatrocientos. No hay, con todo, filiaciones claras con la obra de ningún pintor concreto, aunque podríamos llegar a percibir una mayor simpatía por los modelos de la escuela de Umbría y hasta algunas coincidencias puntuales con el hacer del Pinturricchio, sobre todo en sus versiones más encantadoras del Niño Jesús.

En sus creaciones más personales, sobre todo anteriores a 1520, Alejo Fernández brilla por la firmeza del dibujo y el exquisito dominio de la técnica. Su delicada sensibilidad pictórica recubre las composiciones con un barniz de lírica finura que desemboca en un prurito decorativo de esmerado primor. Sus figuras, en especial las marianas, adoptan un canon muy alargado y elegante que, unido a la fluidez del plegado, las desmaterializa y dota de un aire de mística ingravidez. Contribuyen a este efecto sus expresiones, casi siempre distantes y sublimadas, y el continuo uso del oro, con nimbos, fondos y brocados de luminosa eficacia poética. Como contrapunto, en otras ocasiones echa mano de gestos desaforados y rasgos caricaturescos propios de la tradición alemana. Asimismo, sobre todo en sus donantes, se revela buen retratista y agudo intérprete del natural. Gusta de la luz cernida y las sombras tenues, así como de paletas suaves que huyen de los extremos y redundan en los aspectos más amables de su estilo, por más que, a menudo, se vean desvirtuadas por la acción del tiempo y las restauraciones.

De su etapa cordobesa destaca el Cristo a la columna con San Pedro, del Museo de Bellas Artes de Córdoba, en el que la belleza del desnudo, algo endeble de brazos, y el clasicismo del escenario, contrastan con el carácter gótico de las figuras de los donantes, a escala muy inferior. Por su complacencia en la representación arquitectónica, se asocia a esta primera etapa el bello tríptico de la catedral del Pilar, de Zaragoza. Sorprende en él la contradicción estilística entre sus tablas laterales, de maduro italianismo la de la Entrada de Cristo en Jerusalén y mucho más retardataria la de la Oración en el huerto. La central, con la Santa Cena, es un brillante ejercicio de perspectiva, muy forzada y teatral, pero de indudable fuerza plástica. También se relaciona con este periodo la Flagelación del Museo del Prado, obra inolvidable que se cuenta entre las más bellas de su autor. Perteneció a la colección de la reina Isabel de Farnesio que, seguramente, la adquirió o, al menos, llegó a tener conocimiento de ella, durante el lustro sevillano, entre 1729 y 1733. La opulenta arquitectura, verdadera protagonista del cuadro, está tomada con escasas alteraciones, de un dibujo de Bramante, difundido por toda Europa gracias a la estampa que Bernardo Prevedari abrió en 1481. Los personajes, de escala reducida, destacan por el vigor de sus expresiones, desde el dramatismo de Cristo a la grotesca caricatura del mendigo ciego, pasando por el realismo retratístico de los sayones y espectadores.

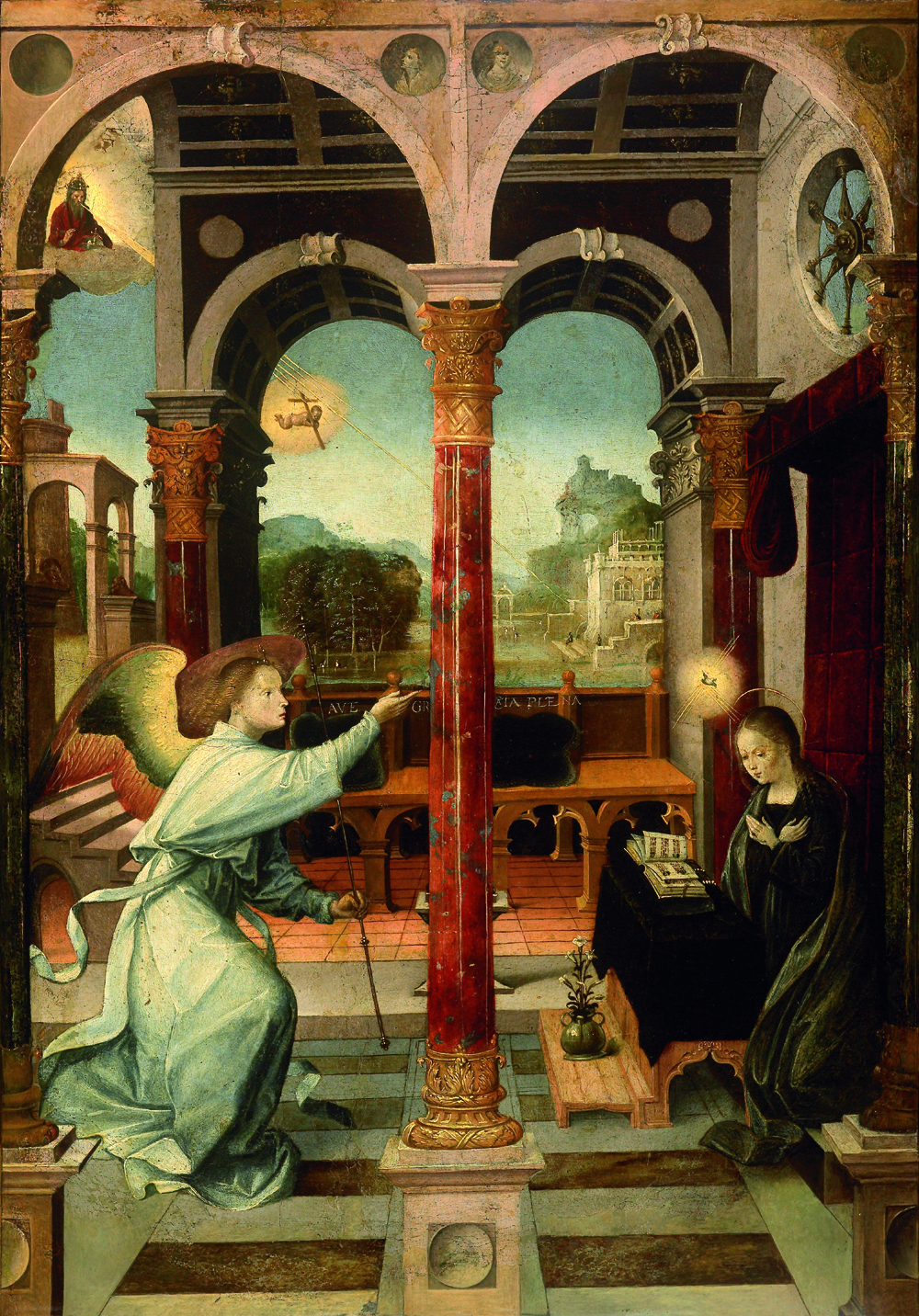

De lo documentado en Sevilla, se cuenta entre lo más notable su primer encargo: las cinco tablas que habían de decorar el revés de la viga del retablo mayor de la catedral, finalmente –y por fortuna– nunca desterradas a tan inaccesible espacio. Cuatro grandes pinturas sobre la Vida de la Virgen que representan el Abrazo de San Joaquín y Santa Ana, el Nacimiento de María, la Adoración de los Reyes y la Purificación. Se aprecia en ellas, tal vez como consecuencia de la altura a estaban destinadas, una tendencia que, desde ahora, será norma en la obra del pintor: la configuración de amplios escenarios, típica de su etapa cordobesa, cede el paso a una preocupación renovada por la figura humana. Los personajes crecen en tamaño y la composición se vuelve más clara, hasta reducir la arquitectura a una mera referencia espacial. En la Epifanía, quizá la más notable, no oculta el artista su deuda con los grabados de Martin Schongauer; tampoco su afición retratista, ejemplificada en el poderoso perfil del rey Melchor, centro de atención de la composición, y el magnífico rostro de San José. En la misma línea solemne y monumental se sitúan las grandes figuras del retablo de maese Rodrigo, en la capilla de Santa María de Jesús, sobre todo los cuatro padres de la Iglesia del cuerpo inferior, de un apurado gusto flamenco, no ajeno al realismo de los santos obispos que Lorenzo Mercadante modeló para el exterior de la catedral sevillana. Magnífico es el retrato del donante, postrado a los pies de la Virgen de la Antigua, marcando la maqueta del colegio. A medio camino entre estas nuevas posiciones y las desarrolladas en Córdoba, se nos ofrece la bella Anunciación del Museo de Bellas Artes de Sevilla, en la que el escenario, de artificiosa concepción italianizante, vuelve a adquirir un peso más que considerable.

Sus tablas más populares y recordadas tienen por tema la representación mariana.

Para el menor de los citados retablos de don Sancho de Matienzo, desaparecidos en 1936, pintó quizá la más delicada: la Virgen de la Leche, de dulce rostro y manos gordezuelas, con un hermoso Niño en el regazo. Una tabla de excelentes cualidades, un tanto mermadas por el aspecto recalcitrante del pesado manto oscuro con acompasados golpes de oro. La Virgen de la Rosa, en el trascoro de la iglesia de Santa Ana, de Triana, es su obra segura más celebrada, aunque no deja de pecar de cierto amaneramiento y una excesiva idealización en el rostro de la Señora. El Niño, con un libro entre las manos, y los ángeles, uno de los cuales atiende curioso a esa lectura, concentran lo mejor del cuadro y se sitúan entre lo más brillante de su autor. La Virgen de los Navegantes, pintada hacia 1535 para la capilla de la Casa de Contratación es una obra excepcional. Sigue el modelo de la Virgen de la Misericordia que acoge bajo su manto a los devotos, un arquetipo iconográfico muy querido en la Sevilla de estos momentos y con una larga vigencia posterior. El refinamiento de la representación femenina propio del artista, alcanza aquí su punto álgido, con esa figura etérea de larguísimas piernas y brillante vestido de brocado. Frente a la belleza ideal de su rostro, los de sus protegidos abruman por su intenso realismo. Sin duda, todos ellos son retratos, aunque la labor de su identificación sigue por hacerse. La parte baja de la composición acoge un precioso muestrario de las embarcaciones comerciales que cada día atracaban en el puerto de Sevilla, con un realismo cargado de donaire que no deja de traslucir cierto punto de ingenuidad.

Autor: Francisco Manuel Valiñas López

Bibliografía

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego, Alejo Fernández (Artistas andaluces, I), Sevilla, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, 1946.

BERNALES BALLESTEROS, Jorge; HERNÁNDEZ DÍAZ, José; MEGÍA NAVARRO, Matilde, El arte del renacimiento. Escultura, pintura y artes decorativas (Historia del Arte en Andalucía, V), Sevilla, Gever, 1989.

GÓMEZ SÁNCHEZ, Juan Antonio, Alejo Fernández y la pintura sevillana del primer tercio del siglo XVI, Tesis doctoral: Universidad de Sevilla, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas, 05 de febrero de 2016.

MARTÍN CUBERO, María Luz, Alejo Fernández (Cuadernos de Arte de la Fundación Universitaria, XIII), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1988.

POST, Chandler Rathfon, The Early Renaissance in Andalusia (A History of Spanish Painting, X), Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1950.

SILVA MAROTO, Pilar, “Fernández, Alejo”, en ZUGAZA MIRANDA, Miguel y CALVO SERRALLER, Francisco (dir.), Enciclopedia del Museo Nacional del Prado, Madrid, Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2006, 3, pp. 1.046-1.047.

Título: La Virgen de los Navegantes, 1531-1536. Sevilla, Reales Alcázares Fuente: Wikipedia

Título: La Anunciación. Sevilla, Museo de Bellas Artes Fuente: Wikipedia

Título: Retablo de Maese Rodrigo, 1520c. Sevilla, capilla de Santa María de Jesús Fuente: Wikipedia

Título: La Adoración de los Reyes, 1508-1509. Sevilla, catedral Fuente: Wikipedia

Título: La Flagelación, 1500-1507c. Madrid, Museo del Prado Fuente: Wikipedia