Eye of the city, by Anthony Samaniego. © todos los derechos reservados

Ya que el mundo evoluciona hacia un estado de cosas delirante, hay que adoptar sobre él un punto de vista delirante. Jean Baudrillard, El intercambio imposible

Los creadores de la ciencia ficción imaginaron un mundo poblado de máquinas inteligentes, de viajes instantáneos, donde los límites entre lo humano y lo no humano se han vuelto sutiles o imposibles, igual que los límites entre lo natural y lo artificial han desaparecido, y todo lo natural es de una fría artificialidad, y viceversa. Este mundo es ya nuestro mundo.

Nunca una ciudad ha sido un ente gobernable. Nunca ha sido “un” ente. Ciudad es una expresión que utilizamos para referirnos a un complejo social heterogéneo y cambiante, cuya vida depende de las vidas de muchos que no necesitan ponerse de acuerdo, apenas respetar la autonomía de unos y otros en su propio ámbito de actuación, política de los cuerpos tranquilos. Podemos crear entes jurídicos, aparatos administrativos, regulaciones, podemos dar órdenes y proclamar edictos. Podemos llamar gobierno a este tipo de estrategias de formalización de la norma de convivencia, pero la norma tiene vida propia en la calle, en las modas, en los préstamos culturales, en la innovación marginal, en los intersticios del saber y de la vigilancia. Lo creativo y lo espontáneo no se deja gobernar con facilidad. Lo que llamamos gobierno sólo son grupos particulares que protegen intereses propios –un modo de vida, la estabilidad del grupo, el statu quo– y a los que solamente se requiere que muestren, en momentos concretos, señas públicas de que las soluciones están en sus manos; que parezcan poderosos, ya disimularemos nosotros, los gobernados, para que la mentira funcione. Somos los aliados del poder.

La distancia entre gobernante y gobernado es una función directa. Cuando la norma se intenta imponer por la fuerza, el gobernante es omnipresente y ruidoso, debe amenazar y cumplir con las amenazas, debe hacer ver su mando y su flexibilidad, y tanto más hace falta que simulemos la obediencia. Cuando la norma procede con sutileza y deja hacer, el gobernante desaparece, deja de ser sentido, no importa a nadie, su labor es discreta, reducida y silenciosa. Pero estos son corolarios liberales donde se disputa contra el tirano a favor de la libertad de actuación del ciudadano. En el mundo de la ilusión foucaultiana, el tirano pasa desapercibido, no apela al miedo, pero su presencia es ubicua, inescapable. Todos somos hijos de la tiranía, somos la encarnación de un gobierno silencioso –el poder de la cultura–, portadores desavisados de la norma, de la ley convertida en realidad única, en pensamiento único. El ciudadano y el tirano conviven en nosotros, pequeños monstruos al fin y al cabo. De los que han cometido un terrible asesinato o han participado en un linchamiento público, los noticieros apelan siempre al vecino que los conoció siendo amables, educados, personas normales como todos nosotros. Los periodistas saben bien cómo crear un monstruo: aparece allí donde menos lo esperamos, porque no es alguien diferente o distante, sino uno de nosotros.

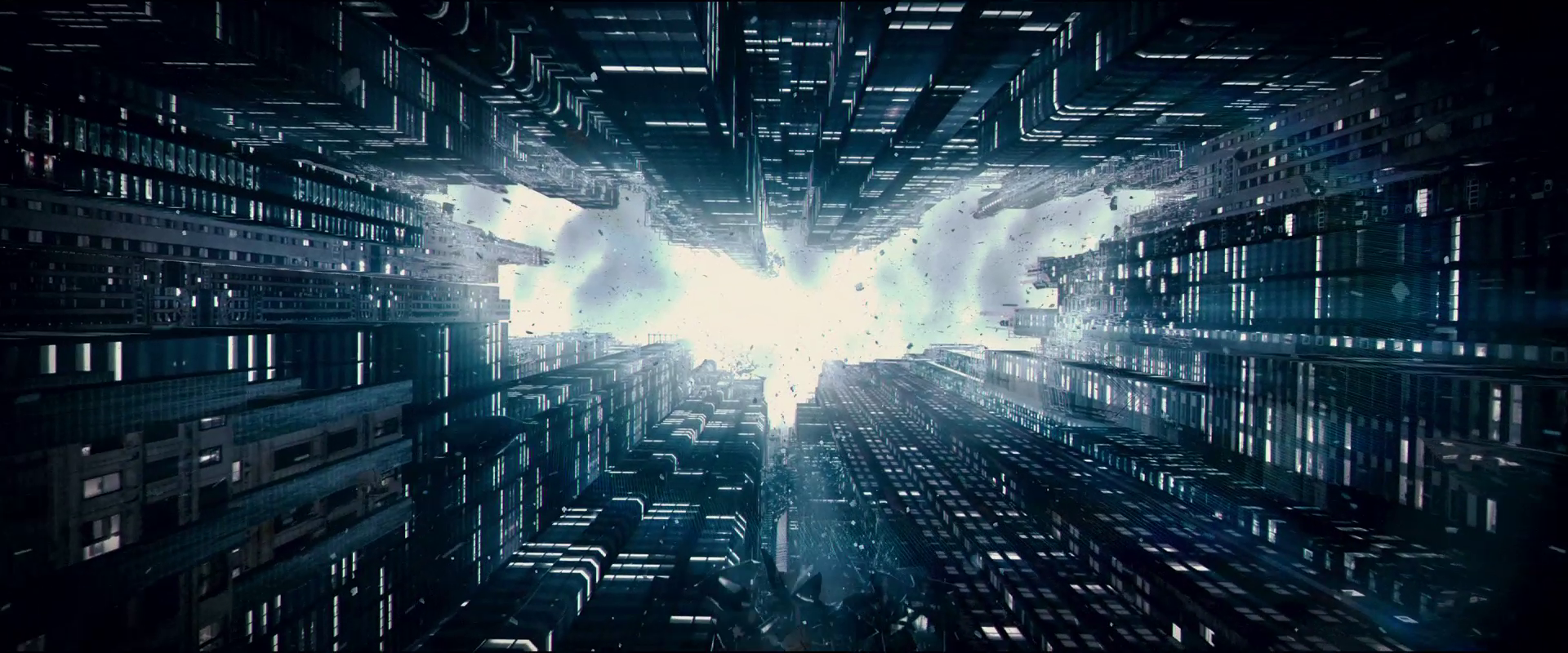

En una sociedad postdisciplinaria –Deleuze–, definida y sostenida según estructuras mutables, inestables, en perpetua redefinición, en el mundo virtual del significado, donde todo ha sido traducido al código, ya no hay tiranos, sino marionetas, muppets, y ya no hay redes de poder, sino marañas de relaciones y registros, (in)dividuos en perpetua división y refundación. Nadie está en disposición de sobreponerse al sistema –a la Matrix, que no es un punto nodal, sino el conjunto-, nadie ocupa una posición estática y bien definida, somos complejamente replicados en signos que navegan en los flujos financieros, en las redes sociales, en bases de datos policiales compartidas, en nosotros mismos, escaneados por innumerables cookies, software espía, que operan con nuestro consentimiento desinformado. Los monstruos se han multiplicado y cambian de nombre y de legitimidad hasta llevarnos al desconcierto: el terrorista es un soldado del terror que ahora vive en nuestras ciudades, es nuestro vecino y está dispuesto al sacrificio simbólico; la muerte es un símbolo, un mensaje en la black mirror, y la reacción del gobierno es retransmitir en directo el apresamiento de nuestro vecino, el soldado del terror; el estafador opera desde los órganos de gobierno, el gobierno nos estafa legalmente o se alía con los timadores dándoles cobertura legal y participando en los beneficios, la corrupción está en el corazón mismo de los protocolos de actuación de las administraciones públicas, de los sistemas contables, todas las trampas son legales, están escritas en el boletín oficial, los periodistas informan de ellas a diario, los analistas políticos juegan con ellas a ser estrategos, el triunfo de la razón de estado se oculta ante nuestros ojos disfrazado de información, prensa semi(in)dependiente, consignas de partido, dramatizaciones pactadas en los parlamentos, cortinas de humo, hasta llevarnos a la última sospecha de que también la razón de estado era una cortina de humo de sí misma.

La urbanización progresiva del planeta y la extensión de los sistemas de control son parte inseparable de la postmodernidad que continúa. Ya no hay campo al que poner puertas, todo está vallado, cartografiado, fotografiado por satélite, registrado en infrarrojos. Las fronteras son simbólicas, las distancias tienen a cero en el límite de la velocidad de aceleración –Virilio–, las modas ya no se demoran, pasan directamente de la megápolis a la gran ciudad, y de aquí a la ciudad dormitorio, al barrio, al pueblo cercano, sin intermediaciones; incluso las copias llegan a los manteros antes que las prendas originales, igual que las copias piratas se distribuyen en la red el mismo día del estreno, o antes. Las repercusiones económicas son inmediatas, las bolsas europeas están pendientes de Nueva York, de Tokyo, de Bèijīng –la capital del norte–, en el momento, y viceversa, los agentes económicos esperan la rueda de prensa de los presidentes del banco central o de la reserva federal, y toman decisiones antes, durante y justo después, sobre la marcha. Un largo etcétera de ejemplos muestra que la mundialización forma parte ya de la historia y va a continuar durante mucho tiempo, sin vuelta atrás, así que debemos olvidar el pasado idílico, rechazar el romanticismo individualista y el nacionalismo romántico como objetos de biblioteca. Quienes crecen en la ciudad-mundo no la abandonan para volver a la pequeña ciudad provinciana, igual que nadie, o casi nadie, abandonaba la capital para regresar a una ruralidad que ya no existe.

Vivimos en un mundo que tiende a la concentración, a la homogeneidad del pensamiento único –esta mezcla ideológica de sistemas de control agazapados o sostenidos en los discursos neoliberales de la sociedad del bienestar, del doblepensar orwelliano–, a la suburbanización del planeta, donde la gobernanza consiste en crear marcas-ciudad, ficciones publicitarias que atraigan la inversión y el visitante de paso, centros urbanos revitalizados mediante la conservación/falsificación de fachadas, el metacrilato, y obras imposibles de afamados gabinetes de arquitectura, mientras oculta, desplaza o gentrifica, no ya al indigente, sino al residente. Ya imaginamos grandes superficies urbanas despobladas, inmensos residenciales vacíos durante el día y enormes moles comerciales multifuncionales donde se agolpa la vida social, el comercio, el ocio, las oficinas, los despachos, islas de volúmenes grandiosos con fachadas insulsas e interiores alucinantes donde se despliega la luz, la fibra óptica, las presencias, el sueño distópico de la Nueva Venecia neoyorquina, de la caótica Los Ángeles o las antípolis del Cinturón del Sol –Carlos García Vázquez–.

En la inmensidad de ciudad-mundo, la multiplicidad de identidades es vivida con desazón por los que quieren ser reconocidos como diferentes, pero ya la identidad es un espacio vacío, un secreto sin contenido, un significante sin referente. Nos estamos diluyendo en los lenguajes de la tribu postmoderna, que ya no nos ofrecen un futuro, sino un presente festivo, la asamblea donde todo quiere ser comenzado de nuevo, la orgía y el delirio de un presente continuo que fuga con rapidez y pierde su sentido cuanto más se proyecta hacia el futuro –seguir siendo lo que no fuimos, haciendo lo que no hicimos–. Hay muy poco detrás de las palabras, o nada, y la ciudad necesita renovar continuamente los mensajes para mantener la ilusión del sentido, en una alocada huida hacia delante donde la creación incesante de nuevas modas, nuevos lenguajes, reduce el potencial del símbolo para ser historizado. La ciudad ha perdido sus señas de identidad. Todas las ciudades son la misma ciudad, todas tienen el mismo ladrillo, las mismas edificaciones, los mismos residenciales, los mismos centros comerciales, el mismo asfalto, idénticas señales de circulación. Hemos cambiado la alienación de la pequeña ciudad tradicional por la alienación afterpop de la mercantilización mundial.

Uno camina por las calles de la ciudad como si nada estuviera decidido, como si la ciudad liberal del siglo XXI fuera un espacio a salvo del miedo y de las miradas. Concentrado en un dispositivo electrónico, en las propias pisadas o en el tráfico y la miríada de señales. Como nos parece que nuestros pasos no son gobernados, nos parece que nada lo es: libertad aparente de comercio, todo está en venta en cualquier horario, todo es robado; libertad de expresión en la cartelería, la publicidad y el graffiti, escritos/dictados con palabras repetidas; libertad de asociación en el parque, el bulevar, la plaza, la parada del autobús, bajo una marquesina cuando llueve, para discutir con ideas previstas; libertad de manifestación, de protesta pacífica, de sentada y asamblea, para discutir siempre lo mismo con los mismos argumentos. Uno camina por las calles de la ciudad y presiente que, más bien, todo ha sido ya decidido, que las aceras y el asfalto están perfectamente milimetrados, rectilíneos, que los pasos de peatones se anticipan a nuestro paso, que uno sólo encuentra lo que ya le ofrecen, que sólo andamos en los horarios en los que debemos andar, que nos juntamos para no decirnos nada, para repetir tópicos y marchar rápido, que la protesta se disuelve igual que se formó para acabar en nada. Es como ser gobernados sin que exista gobierno alguno. Nosotros mismos somos gobernantes y gobernandos. Hemos vencido a los tiranos porque todos somos ya la tiranía.

En una ciudad gobernada por el miedo, una ciudad paranoide, todos los movimientos resultan sospechosos, todas las miradas encierran una traición o un aviso, todas las calles son el escenario de un crimen. No bastan dispositivos audiovisuales, lectores de infrarrojos, sistemas de identificación personal, sistemas de encriptación, barreras físicas o digitales, arquitectura disuasoria, para acabar con el miedo. La seguridad y el miedo se alimentan mutuamente. Para evitar el miedo, sólo podemos hacer como que no nos damos cuenta, disimular y seguir caminando.

Caminar a diario junto al Guggenheim, junto a la Torre Picasso, la ciudad de las artes y las ciencias o la ampliación monstruosa de la Sagrada Familia. La impresión de grandeza deja pronto paso a la indiferencia. Caminando a su lado, sólo son paredes, los límites laterales que encauzan nuestro paso sin que les prestemos atención, intrascendentes. El símbolo deviene elemento del mobiliario. Sólo sorprende a los visitantes, a los turistas, y por poco tiempo. Sabemos que son turistas porque se sorprenden mientras nosotros intentamos no más que caminar entre edificios esquivando obstáculos y personas.

En esta nueva ciudad de los figurantes, de los contenedores vacíos, crecen nuestros hijos y nos hacemos viejos. Debemos acostumbrarnos ya, la intimidad ha muerto, nosotros somos la hegemonía de un nuevo mundo. La realidad siempre fue una ficción alternativa. La realidad es un modo peculiar de ficción, un fantasma que usamos como referencia para crear el fondo en el que vivimos nuestras ficciones. Somos una paradoja identitaria en el teatro de una paradoja metafísica. La paradoja es el gran logro intelectual de nuestro tiempo, donde hemos descubierto que la mentira de nuestras ciudades es el reflejo de la gran mentira colectiva a la que llamamos cultura, política, historia. Podemos ya cuestionar todo, el precio es que en todo seremos cuestionados. Lógica hiperreal de la sospecha. Para poner en duda todo, también nosotros debemos ponernos en duda.

Sin embargo, me siento hijo de nuestro tiempo. Adoro la ficción de ciudad-mundo, la nueva ecología del planeta humano, la imaginación distópica de Arkham, la ciudad de los demonios de Lovecraft. No lucharé contra el monstruo, deambularé alucinado por las tripas de sus avenidas, sin saber dónde acaba la ciudad monstruosa y dónde empieza el monstruo que soy yo mismo. El monstruo nos mira con ojos tiernos bajo un amanecer contaminado, listen to me, escúchame. En el pensamiento delirante, toda (i)lógica es posible, también la nuestra.

Son las siete de la mañana, hace frío y apenas llevo ropa de abrigo. Debo caminar rápido, la vista concentrada en el recorrido, los bancos, los coches, los sonidos, puertas, personas, perros, otra vez los coches. Un atasco me detiene junto a muchos otros en un semáforo, una rotonda, la gran vía. Todos los rostros son feos, silenciosos, ajados, sospechosos. Los abrigos, los gestos, los peinados son variopintos, confusos, raídos y extraños. Transmetropolitan. Yo soy el más feo, el más raído y extraño de todos. También el más sospechoso. Camino rápido entre la gente, evitando los coches. Huyo del frío y de las miradas hacia el lugar al que llamo mi trabajo. El lugar perfecto para esconderme.

Son las nueve y cuarto de la mañana, después las doce, después otra hora, siempre son las nueve y cuarto, mientras la interminable ciudad nunca deja de ser recorrida. Nuevos proyectos, nuevas voces, nuevos barrios. Todo es otra vez de nuevo. La ciudad es un ecosistema en el National Geographic, la interminable cadena trófica donde todo es engullido por todo.