Distopía. Muchos hemos dejado de creer que un futuro mejor es posible, hemos dejado de pensar en el futuro como el tiempo de la realización de nuestros sueños, y hemos dejado de soñar. Muchos otros se echan las manos a la cabeza ante afirmaciones como estas, y piensan que es triste, que así no merece la pena, etc. No me interesan, no han pensado en lo que merece o no la pena, o si lo han pensado, creen que yo debería pensarlo igual. Pero yo he dejado de pensar en un futuro mejor. Nuestro tiempo ha visto inflarse muchos hermosos sueños de futuro, llenarse las bocas con palabras tejidas para alimentar el sueño, llegar a las manos y a las armas para defender el sueño de las palabras, morir por las palabras que otros soflamaron. Todos creían que merecía la pena. Nuestro tiempo ha visto demasiados sueños, tantos que ha llegado a creer que no hay más que el sueño, que todo cuanto nos rodea es ilusión, fantasma, sueño de la semántica y la técnica, Semotecnia , ciudad imposible donde el extranjero no ve lo que sucede aunque camine por sus calles y túneles interminables. Aquellos sueños hablaban de un futuro que nunca llegó; estos otros hablan de un presente que parece llegar y ya es marchado. Acabado el pensamiento del futuro –la Edad de los Grandes Relatos (Lyotard)–, vivimos instalados en un presente discontinuo, poblado de narraciones locales, familiares, como de andar por casa, que dicen venir desde muy lejos, globalizadas, pero viajan en décimas de segundo sobre la fibra óptica, magia de la velocidad de la luz y las enormes, delgadas canulillas de plástico, que convierten todo en cercano y todo en simultáneo, con lo que las metáforas lineales del tiempo y el espacio han perdido su sentido (Virilio). Sin historia, sin distancia ni tiempo, vivimos en nuestros íntimos cruces de caminos, ecología narrativa, que son cruces de relatos que vinculan pasados que se proyectan y mañanas que se presienten, vivimos en la anécdota, en la (in)feliz coincidencia de relatos que se penetran y nos preñan, regalándonos la (des)dicha de sentirnos vivos, de tener un pequeño papel en los relatos que nos viven, y así somos los adalides de una causa noble, los despabilados que salen adelante en la selva del capitalismo financiero o la política clientelar, los silenciosos trabajadores de la empresa de la ciencia, los que se enamoran, los que sufren, los que adornan una muerte digna. Vivimos en el relato.

Lo contrario de la utopía es la distopía, pero ambas han sido abolidas con el cierre de la historicidad. Si ya no nos es factible pensar nuestro mundo como un gran proyecto que se está realizando (ontologización de la historia, el pueblo como sujeto histórico, etc.), tampoco podemos soñar la pesadilla distópica. Mi generación creció con el sueño del desastre nuclear, con la fantasía del día después, con mutantes y cyborgs luchando con las ratas para seguir viviendo (los cómics de Richard Corben), crecimos con la diversión de sobrevivir al desengaño y la catástrofe. No nos asusta el sueño de la catástrofe, como no nos asusta una película de terror, también puedes reír y disfrutar del sol o de placeres en medio del desastre. Nada importa, sólo es un sueño. Las generaciones del gran relato y sus herederos, que siguen aquí conviviendo con nosotros, se escandalizan de que nos gocemos en la distopía, nos dejan por locos imposibles (sólo es una pose, dicen los que nos quieren) o disputan con nosotros para llevarnos de nuevo al sueño de los Grandes Relatos, porque merece la pena, dicen. Estoy seguro de que sí, no me importa que sueñen, les quiero, pero vivimos ya en otro tiempo.

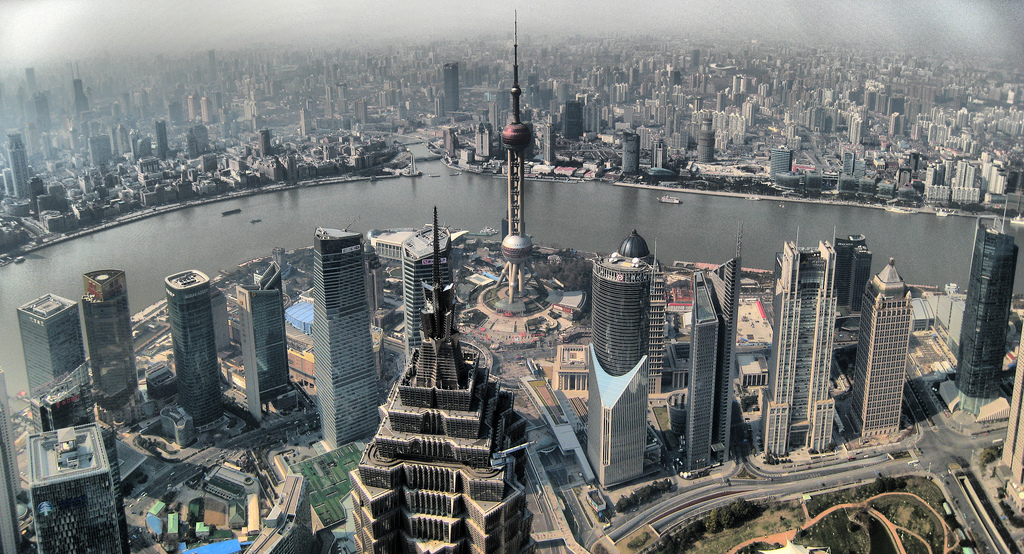

Un viaje en el tiempo. Imaginemos la impresión de un ciudadano del XVIII que bajara al metro en hora punta con nosotros. Sus conclusiones serían terribles, su estupor mayúsculo. Oh, hasta dónde ha caído la dignidad humana –diría–, cabizbajos, grises, caminando en masa y confusión, respirando el aire viciado de los túneles, etc. Sin embargo, yo he caminado entre la gente, es sencillo, miles de personas caminando en sus pequeñas historias locales -dignas o no, qué importa eso-, sin tropezar, sin detenerse; yo sé caminar entre ellos y esquivarlos, acelerar el paso, un eslalon mientras escuchas la voz de un músico en algún túnel (how many roads must a man…). Imaginemos el asombro ante las grandes avenidas, el delirio vertical de los grandes rascacielos en el amanecer de Manhattan, de Tokyo, de L.A, de Shanghai. Su asombro nos resulta ingenuo, porque este es nuestro hábitat, el espacio que dota de sentido nuestros pequeños relatos, los del taxista, el oficinista, el peatón, el que camina despacio, el vagabundo borracho, el musulmán, el holandés de piel blanca, los chavales con sus ropas imposibles, las lolitas del cosplay, Harajuku, Rio. Nuestro hábitat no es mejor ni peor, es el nuestro. Así será Suburbia, o Ciudad-Mundo, la urbe futura, ni mejor ni peor, será un hábitat donde vivirse y construir relatos que nosotros no entendemos, que a muchos les horrorizan (¡dónde iremos a parar!, exclama el viejo, siempre hay algún viejo que exclama, quizá tú, querida lectora). También allí será grata la (des)dicha de estar vivo.

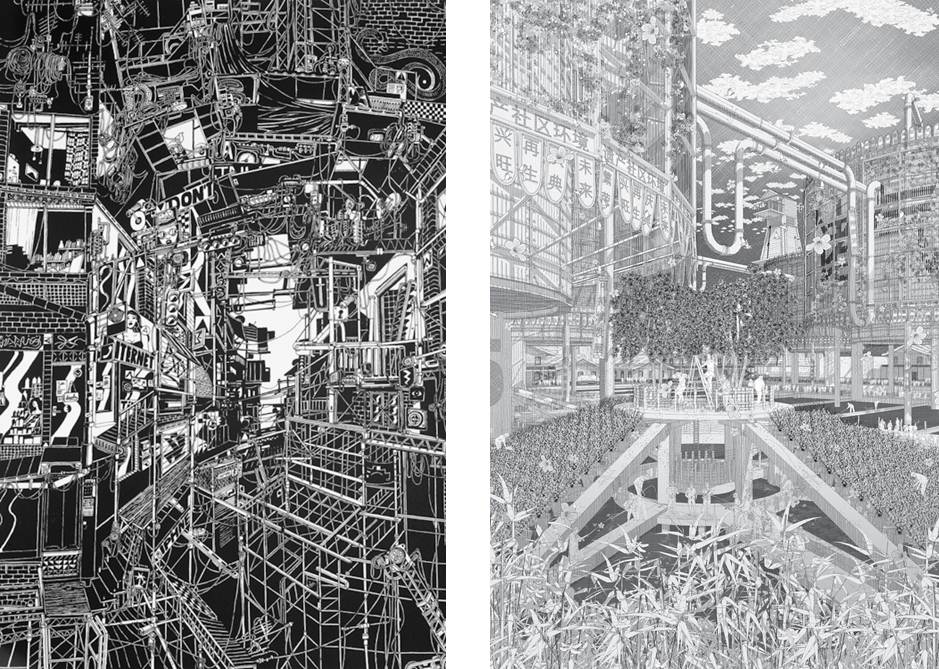

Izquierda: Actress’ Ghettoville by Loup Blaster in tumblr / derecha: The Legacy of Bloomfield Fracking Station – Frackpool by Jason Lamb

La mundialización. La fantasía de ciudad-mundo, la megalópolis por antonomasia, pertenece a la metafórica contemporánea de la mundialización (o globalización) de ciertas prácticas sociales convertidas en orden cultural mundial hegemónico: la macdonalización, pero también las conurbaciones y la historia de los imperios político/culturales.

Alimentadas por la maquinaria de un marketing capaz de fagocitar y convertir en producto cualquier esfuerzo de innovación o de crítica, ciertas manifestaciones culturales occidentales están conociendo ahora una expansión mundial de dimensiones desconocidas en historia de la humanidad. El desbordante éxito internacional del fútbol, la lógica Miley, Madonna, MacDonald’s y los centros comerciales, la extensión de los modelos urbanísticos (la marca-ciudad, la tematización de los centros históricos, las comunidades cerradas), y el capitalismo financiero que define las estrategias y los modos de gestión de estas prácticas culturales mundializadas.

La homogeneización cultural es una ilusión que genera la propia metáfora. Aceptar el concepto de mundialización es suponer que se trata de las mismas manifestaciones culturales en las distintas zonas del planeta, sin tener en cuenta las diferencias que han sedimentado durante siglos los grandes núcleos culturales asiático, occidental, latinoamericano, africano, si me permiten la simplificación. Sin embargo, convertidas en sintagmas culturales, en mitos de significación, las manifestaciones culturales mundializadas están esbozando un lenguaje común para todo el planeta, donde todos, más allá de las tradicionales diferencias étnicas o religiosas, tenemos temas de conversación comunes y comenzamos a compartir un imaginario cultural mundializado.

Imagen superior izquierda: Miley Cyrus in Telenor Arena 2014 by Kim Erlandsen, NRK P3 in flickr – CC NonCommercial / superior derecha: Miley Cyrus by Terry Richardson in flickr – CC NonCommercial / inferior: Madonna Confessions Tour Millennium Stadium Cardiff by sleepychinchilla in flickr – CC NonCommercial

El simulacro. En parte tiene que ver con el relevo generacional. Los unos se resisten a abandonar sus viejos modos, los otros se resisten a no explorar los nuevos modos que otros están desarrollando. No es una tensión radical, todo o nada, hay grados de libertad, flexibilidad para sostener aún cosas de lo viejo que merecen la pena, sin por ello perder aquello que nos ancla a nuestro tiempo, que siempre es cambiante. Puede ser vintage, neoclasicismo o sencilla añoranza. Hay cosas que merece la pena conservar, son como de verdad, las cosas de siempre que nos mantienen unidos simbólicamente con las abuelas, con la historia del barrio, con la tradición, con la patria, terruño, tierra de los antepasados. Sin embargo, estamos vivos, participamos en dinámicas, innovamos, inventamos, generamos estilos y rutinas por el mero hecho de estar vivos, de conversar, compartir, relacionarnos. La innovación tiene un prurito de inteligencia, de elite, es un descubrimiento o un secreto, algo nuestro que sólo nosotros hemos creado y comprendido, y que ahora servimos a los demás para su disfrute. Llaman simulacro al mantenimiento de cierto aire tradicional en los objetos culturales, pero ofrecidos con ingredientes o servicios contemporáneos. Algo nuevo en un envoltorio antiguo, o al revés. No es lo que fue, desde luego. Si lo venden como historia o tradición, mienten; pero no siempre es así, conservar una fachada mientras el interior del edificio se vacía y reconstruye en tonos contemporáneos, o combinar elementos tradicionales en un ambiente actualizado, puede ofrecer un resultado original, avanzadilla, con estilo, con capacidad para ser apropiado y generar señas de identidad. No hay forma de decidir a priori la flexibilidad de la mezcla. No importa, es un problema de estilos y de grupos concretos. La cuestión es que cierta tensión entre lo viejo y lo nuevo forma parte transversal de muchos discursos: políticos, urbanísticos, arquitectónicos, artísticos.

Sin embargo, debemos reparar en que lo tradicional no es sino un antiguo simulacro, algo que vino a ser como si fuera algo que hubo más atrás, en las abuelas de nuestras abuelas, en la edad dorada de quienes nosotros fijamos como nuestra edad dorada. No hay pureza, sino mixtura, mestizaje, sincretismo, emigrantes en nuestra tierra o en otras. Decir que hay que conservar los edificios de nuestra tradición es como fijar un tiempo canónico, adánico, mítico in illo tempore, sin que importe mucho que aquellos se edificaron sobre las ruinas de otros anteriores. No hay una verdad que deba preservarse del simulacro, sino simulacros en competencia. Rechazamos la innovación en cierto campo (mientras la aceptamos en otros, esto es llamativo, con los mismos argumentos) porque violenta, disfraza o desplaza a simulacros antiguos a los que llamamos la verdad de la tradición, o mejor dicho, nuestra verdad de nuestra tradición. La identidad que tomamos del nosotros/tradición está en juego (qui perd els orígens, perd identitat, cantaba Raimon), así que vamos resolviendo estos dilemas de maneras algo diferentes en campos diferentes, mientras construimos nuevas identidades viejas, simulacros nosotros también de quienes en un tiempo fuimos, de lo que seremos después.

También debemos reparar en que el simulacro actual es el hábitat donde crecerán los siguientes, ciclo de eterno retorno. Un respeto para los siguientes, igual que para los anteriores.

Shanghai view from SWFC by Joan Campderrós-i-Canas in flickr

—————————

Imagen de portada: Shanghai Rollercoaster by Jakob Montraslo in flickr