“El catálogo de las formas es interminable: hasta que cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del atlas se diluían retículas sin principio ni fin, ciudades con forma de Los Ángeles, con forma de Kioto-Osaka, sin forma” (Italo Calvino [i]).

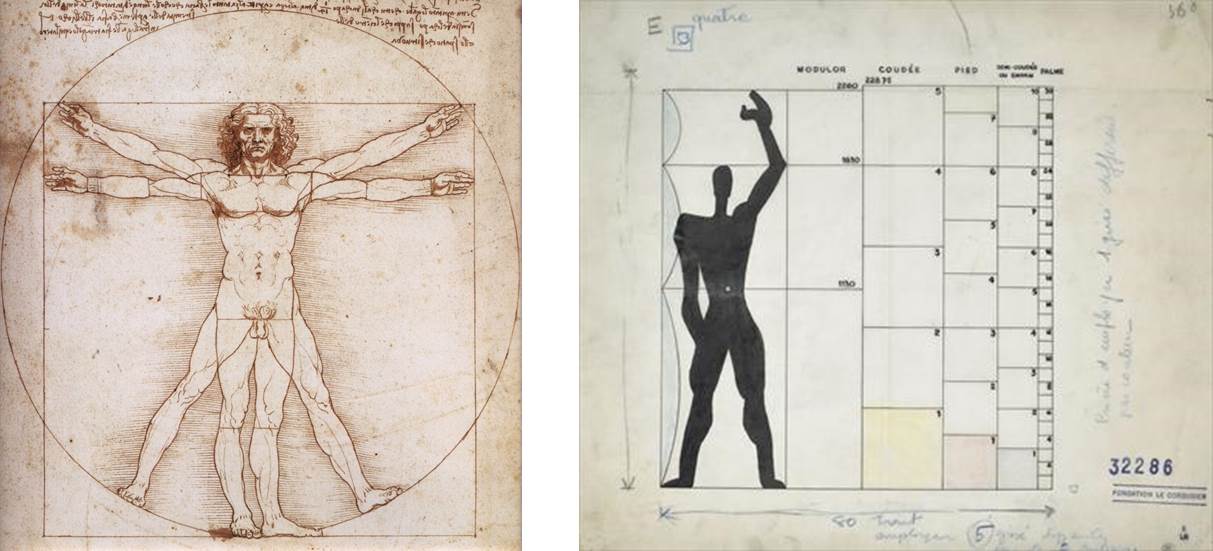

Vemos los objetos incompletos como si no lo estuvieran, vemos regularidades en las cosas irregulares y, entre la confusión de elementos, intuimos patrones estructurales –figura y fondo– que dotan de sentido a las imágenes. La buena forma (gestalt) es una práctica cultural de composición. Los psicólogos creen que uno nace viendo círculos y geometrías, pero hizo falta una época de inventores y artistas para idear la perspectiva. En otro orden de cosas, las buenas formas se asocian con el triángulo y el círculo, los números diez y doce, la proporción áurea, el hombre de Vitrubio o la retícula hipodámica, idealizaciones que han alimentado el sueño de una naturaleza de orden geométrico, hoy revivido con el espejismo de la fractalidad. Sin embargo, todas las formas están dispuestas a ser modificadas o abandonadas en el curso de nuestra historia cultural.

El hombre de Vitrubio y el modulor de Le Corbusier

“La idea de la ciudad es, en mi opinión, indisociable de la idea de composición urbana, entendida en sentido amplio, es decir, de una organización de funciones urbanas que conduce a una expresión formal que permite la identificación de la sociedad” (Carles Delfante [ii]).

La identidad es primariamente un mero nombre que puede ser desprovisto uno a uno de sus matices mediante un sencillo ejercicio de descontextualización. Si el nombre adquiere su sentido entretejido en la red semántica del diccionario, del relato o del universo simbólico que lo circunscribe, basta con ir señalando sus atributos y desechándolos como meros añadidos en busca de lo que ideamos como esencial. Finalmente, no nos quedará del nombre más que el sonido. La identidad es el resultado de una decantación, un proceso histórico que puede ser entrevisto en las genealogías: ser ciudadano, por ejemplo, remite a la conquista jurídica de los derechos, hoy tenidos por universales, y una vez concedidos mediante pacto y gracia del gobernante, entrega de los fueros a cambio de dinero y soldados para sustentar las guerras a mayor gloria del Reino; ser ciudadano remite al simbolismo de la Jerusalén Celestial, la Ciudad de Dios, la polis griega y la urbs romana, la burguesía moderna, el proletariado de la revolución industrial, la red mundializada de las megápolis contemporáneas, la no-ciudad.

Una vez reificado, el nombre in-corpora la norma, la obligación de responder a una identificación cerrada, fácil de ser recordada y gobernada, la biopolítica de las categorías sociales. El orden social se sirve de los nombres para establecer las cosas, las sustancias, los agentes que protagonizan la acción verbal y soportan el despliegue de la oración, donde la realidad cobra sentido siendo expresada como narración. El nombre hace referencia a lo que puede ser especificado, señalado, apelado, interpelado, pero también a lo que puede ser revestido de atributos, redefinido, matizado, reconstruido. En la identidad encontramos la persistencia del ente, la coherencia, pero también el cambio, el carácter efímero, la temporalidad del proyecto identitario, el devenir histórico. Pensar en el nombre que se cierra conduce al orden político, la homogeneidad cultural y la buena forma en el arte y el pensamiento, lo apolíneo. Comprender el mundo requiere que confiemos en los nombres que utilizamos para describirlo, para relatarlo. Por el contrario, pensar en la apertura del nombre conduce a la fantasía poética, el delirio de la imaginación, el caos de lo que no requiere ser comprendido, lo dionisíaco, la libertad para empezar de nuevo.

En la buena forma que el nombre sintetiza tenemos la posibilidad de la historia y de la ciencia, estructuras cerradas de conocimiento que permiten la discusión erudita, el saber técnico y la planificación. Todo tiene un lugar asignado en el magno edificio de la razón técnica: las plazas, las avenidas, las unidades habitacionales, el monumento. La forma dicta lo que es y lo que no puede ser, el interior y el exterior, el límite. Más allá de la forma, o, mejor dicho, dejando a un lado la forma, tenemos la posibilidad del arte, la invención, la renovación de las prácticas, la transformación social, que es al fin el intento de encontrar nuevas coherencias allí donde la buena forma, lo correcto, siempre resultó dudoso e incompleto, ambiguo y estrecho.

La buena forma es un dilema con dos caras, Jano bifronte. Aceptar lo que ha sido definido desde siempre, la ley, o dejar que la modificación innovadora proyecte un futuro a ser realizado. Nuestro presente se sitúa en la confluencia paradójica de ambas proyecciones temporales, lo que fue y ahora repetimos, lo que será y ahora imaginamos, la seguridad frente a la aventura del ser, la tradición frente a la innovación, el clasicismo frente a la vanguardia, la cultura común de la letra muerta frente al demarraje de la innovación que quizá nunca llegará a realizarse, o será realizada entrando a formar parte de la nueva letra muerta del futuro. La buena forma siempre está terminada y siempre está por llegar.

El puerto de El Pireo y Nueva York, 2 300 años después

“Seré prudente en mis deducciones porque pienso que la coherencia de las ciudades históricas no procede de su actualidad, y aún menos de su realidad. Es evidente que esta coherencia procede sobre todo del mito que intentamos transformar en un instrumento apropiado para hacer de una contingencia histórica una especie de eternidad a la que deberemos, pienso, interrogar sin cesar, porque los mitos urbanos han hecho desparecer lo real: los ejemplos son innumerables” (de nuevo Delfante [iii]).

La realidad es la actualización ritual del mito. Tanto el clasicismo como la vanguardia pertenecen a la lógica del mito, forman parte de los debates de un tiempo siempre presente, en los que unos y otros nos posicionamos para legitimar nuestras actuaciones en un terreno público -el mito de la edad dorada frente al mito del progreso interminable-, cuando, bien vistos, todo pasado fue alguna vez una apuesta arriesgada y contestada por los coetáneos, así como toda innovación tiene siempre pretensiones de constituirse en referencia normativa, en verdad futura y totalitaria. Todos hemos crecido en ciudades donde estaba presente el debate entre la necesidad de conservar o derruir el pasado, de comenzar de nuevo o quedar detenidos en un tiempo idealizado. El resultado del debate ha dictado en cada momento lo que deben ser consideradas las buenas formas, y así seguirá siendo presumiblemente, una disputa mitológica sobre el verdadero nombre de las cosas. Algunos intentan trascender este planteamiento, comprometidos en el rechazo de la imposición nominal, del imperio de la norma, en el relativismo radical de la diferencia absoluta, en el dejar de ser como proyecto sin previsión de futuro. Me gusta la idea, aunque no es sencilla, ni fácilmente practicable, y, mucho menos, aceptable para la gran mayoría. El problema es que somos hijos de la racionalidad planificadora en un siglo que está dando muestras de que las cosas siempre suceden de maneras que no pueden ser previstas ni explicadas.

El visionario Koolhaas ha entrevisto nuestro tiempo a través de sus nuevas ciudades con llamativa lucidez [iv]: “[…] nadie sabe dónde, cómo o desde cuándo funcionan las alcantarillas, nade sabe la localización exacta de las líneas telefónicas, cuál fue la razón de colocar ahí el centro, ni dónde acaban los ejes monumentales. Lo que demuestra todo ello es que hay infinitos márgenes ocultos, colosales reservas de inercia, un perpetuo proceso orgánico de ajuste, normas, comportamientos […] En esta apoteosis de la elección múltiple nunca volverá a ser posible reconstruir la causa y el efecto. Funciona, eso es todo […] La Ciudad Genérica –como un croquis que nunca se acaba– no se mejora, sino que se abandona. La idea de estratificación, intensificación y terminación son ajenas a ella: no tiene estratos. Su siguiente estrato tiene lugar en otro sitio, bien sea justo al lado –eso puede ser el tamaño de un país– o bien incluso en otro lugar completamente distinto […] la Ciudad Genérica perpetúa su propia amnesia […] su arqueología será, por tanto, la prueba de su olvido progresivo, la documentación de su evaporación”.

Shenzhen Futian, imágenes de Yida Xu en flickr

[i] Italo Calvino, Las ciudades invisibles, parte IX, Madrid, Unidad Editorial, p. 100. (Orig., 1972).

[ii] Charles Delfante, Gran historia de la ciudad, Madrid, Abada, 2006, p. 25. (Orig., 1997).

[iii] Charles Delfante, op. cit., p. 13.

[iv] Rem Koolhaas, La ciudad genérica, en Acerca de la ciudad, Barcelona, Gustavo Gili, 2014, pp. 52-53 y 66. (Orig., 1997).

Imagen de portada: mina descubierta en Ordos, imagen de Ting Song y Adam James Smith (puede veres el tráiler del documental de ambos autores sobre la ciudad de Ordos en https://www.youtube.com/watch?v=pz8ONgXS1T8). Ordos es una ciudad fantasma construida en 2001 por el gobierno chino en la Mongolia interior. Proyectada para ser ocupada por un millón de habitantes, en 2010 no sobrepasaba los 30 000.