La privilegiada posición estratégica de Andalucía entre los dominios mediterráneos y atlánticos de la Monarquía Hispánica, consolidada gracias al monopolio ejercido por la zona del Bajo Guadalquivir para regular y canalizar los cuantiosos beneficios procedentes de la expansión ultramarina, convirtieron dicho territorio en un centro de atracción de mercaderes y de capitales y en uno de los más preciados territorios para el mantenimiento del sistema imperial hispánico. Andalucía no era tan sólo la vía obligada de entrada para acceder a los cada vez más lucrativos mercados americanos y, por ende, a las partidas de metales preciosos, sino que concentraba asimismo algunos de los más dinámicos centros urbanos de la Corona de Castilla cuya creciente demanda explica el interés de las principales potencias europeas por impulsar una activa diplomacia mercantil en la zona y por implantar en sus ciudades una de los más nutridos entramados consulares de Europa.

La institución consular surge a partir del siglo XII en el seno de las pujantes comunas urbanas italianas desde donde se extiende por el Mediterráneo occidental. Se trataba, en principio, de un organismo encargado de velar por los intereses de las distintas corporaciones artesanales y mercantiles asentadas en la ciudad, capaz de canalizar sus demandas políticas, de garantizar la existencia de una justicia privativa y de dirimir las controversias existentes entre sus miembros. Ahora bien, resulta necesario realizar una clara distinción entre dos tipos de consulados cuyas funciones quedarán claramente diferenciadas a medida que se fueron conformando importantes colonias extranjeras. Junto a los “cónsules de extranjeros”, que se encargaron de atender las necesidades de una misma comunidad de forasteros fuera de su ciudad de origen, convivieron los consulatus maris, tribunales dependientes de la administración municipal y responsables de regular las actividades mercantiles y navales entre los vecinos. En la Península Ibérica estos gremios de mercaderes se implantarán en los principales núcleos mercantiles como Bilbao, Burgos o Sevilla (Consulado de Cargadores de Sevilla) y acabaron por establecerse también en América como acreditan los consulados de México, Lima, Veracruz o La Habana.

En Andalucía, la presencia de consulados de extranjeros en los principales núcleos mercantiles experimentó un notable aumento durante la Edad Moderna. Cada comunidad nacional gozaba de atribuciones y privilegios que derivaban de su grado de asentamiento en la zona, de los acuerdos fraguados con las autoridades locales y, cada vez más, del estado de las relaciones bilaterales entre su lugar de origen y la Monarquía Hispánica. Las facultades y el ascendiente que podía alcanzar cada cónsul estaban, por lo tanto, subordinados a cambios coyunturales y dependían del poder del que gozaba la comunidad nacional a la que representaban en la ciudad en la que ejercían el cargo, del grado de cohesión interna en el seno de la nación o de su autonomía con respecto a las decisiones que emanaban del estado del que eran naturales. En otras muchas ocasiones los cónsules no representaban a la nación en su conjunto sino que operaban al servicio de determinadas corporaciones que eran las que los financiaban como era el caso de algunos delegados consulares neerlandeses nombrados directamente por la Sociedad del comercio de Levante de Ámsterdam y Middelburgo. Respondían, por lo tanto, a determinados grupos de presión con intereses mercantiles que, en muchas ocasiones, iban en dirección opuesta al de otras corporaciones o sectores productivos en su lugar de origen. Los cónsules se movían en un intrincado laberinto institucional y jurídico por lo que durante toda la Edad Moderna y hasta bien entrado el siglo XIX la institución consular se mantuvo separada del cuerpo diplomático oficial y sus agentes no gozaron del estatus de representación oficial. La figura del cónsul sufría de una cierta opacidad y no gozaba de una tratadística semejante a la que se había desarrollado en torno al perfecto embajador.

La principal actividad de los cónsules se circunscribía al ámbito local donde se encargaban de custodiar los intereses de los miembros de su nación que, no en vano, debían sufragar los gastos de dichas legaciones mediante el pago de una tasa y estaban obligados a someterse a la mediación jurídica del cónsul en primera instancia. El cargo entrañaba, por lo tanto, suculentos beneficios pecuniarios y era anhelado por los comerciantes que operaban en cada uno de los consulados desde donde se ejercía un control directo sobre una determinada área geográfica mediante una compleja red de factores y subcónsules en las ciudades cercanas. Una de las principales atribuciones consulares consistía en garantizar los derechos de sus connacionales en las ciudades donde operaban y regular los conflictos en el seno de la nación. Intervenían, por lo tanto, en cuestiones privadas concernientes a la sucesión, al inventario de bienes o a la ratificación de las actas notariales lo que provocaba numerosos altercados con las autoridades locales o con los miembros de otras naciones. Para agilizar los pleitos en los que se veían envueltos, los miembros de aquellas comunidades que contaban con mayores privilegios se veían amparados en su cometido por la figura del juez conservador nombrado por el rey a petición de los comerciantes entre algunas de las más notables autoridades judiciales para garantizar una justicia privativa que asegurase el respeto de los privilegios e inmunidades de su nación.

Junto a estas atribuciones jurisdiccionales y de intermediación en calidad de representantes de su corporación, los cónsules intervenían asimismo en todos los asuntos que atañían a la población flotante de su nación a su paso por la ciudad en la que ostentaban el cargo. Eran los interlocutores naturales de los capitanes de navío y debían rendir cuentas del comportamiento de la tripulación ante las autoridades locales. Se encargaban además de vigilar sus pasaportes, las patentes sanitarias o los certificados con el lugar de origen de las mercancías que entraban en el puerto por lo que estaban obligados a mantener una comunicación fluida con las autoridades aduaneras y los veedores de comercio, pieza clave en la activa política de guerra económica practicada por la Corona contra sus enemigos. Esta cuestión suscitaba constantes roces tanto con los ministros reales, que en numerosas ocasiones procedieron a embargar los bienes o a inspeccionar la casa de algunos cónsules, como ocurrió en julio de 1650 cuando el veedor de comercio de Cádiz entró por la fuerza en la casa del cónsul holandés Van den Hove. Conflictos que se suscitaban también con los propios miembros de su nación que, en ocasiones, se mostraban reticentes a dejarse representar por ellos. Parecía evidente que aquellos comerciantes o capitanes de navío que recurrían a actividades ilícitas o a la práctica del contrabando recelaban de la actuación de unos delegados consulares que no sólo podían actuar como posibles competidores sino que mantenían también una fluida correspondencia tanto con las autoridades locales como con su lugar de origen. No olvidemos que los cónsules ejercían también labores de espionaje o informaban sobre todo tipo de noticias relacionadas con la situación del mercado, la llegada de flotas de guerra y convoyes o la existencia de posibles disputas en el seno de otras comunidades.

Las múltiples funciones desempeñadas por los cónsules eran una clara expresión de la ausencia de una normativa internacional sustentada en la plena reciprocidad de derechos y capaz de alcanzar un consenso sobre cuáles eran las franquicias y prerrogativas jurisdiccionales comunes a una institución que se había conformado sobre la obtención de privilegios e inmunidades negociados de forma bilateral. La enorme casuística y la ausencia de reciprocidad se observa de forma elocuente en el seno de las ciudades andaluzas. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, los puertos andaluces vieron multiplicarse el número de consulados sin que ello se tradujese en una consolidación del estatus y del reconocimiento social de sus responsables. La Monarquía fue muy renuente a realizar concesiones de naturaleza simbólica que pudieran poner en igualdad de condiciones a los cónsules con los representantes diplomáticos oficiales. El domicilio de los cónsules que operaban en sus dominios carecía de todo tipo de inmunidad y se prohibía de manera expresa que pudieran exhibir el escudo de su nación en la fachada. Los cónsules tampoco disfrutaban de exenciones fiscales, se les impedía ostentar distintivos de estatus, como el derecho a llevar armas de fuego, y se adoptaron medidas para limitar sus atribuciones jurisdiccionales y someterlas a una estricta supervisión por parte de las autoridades locales.

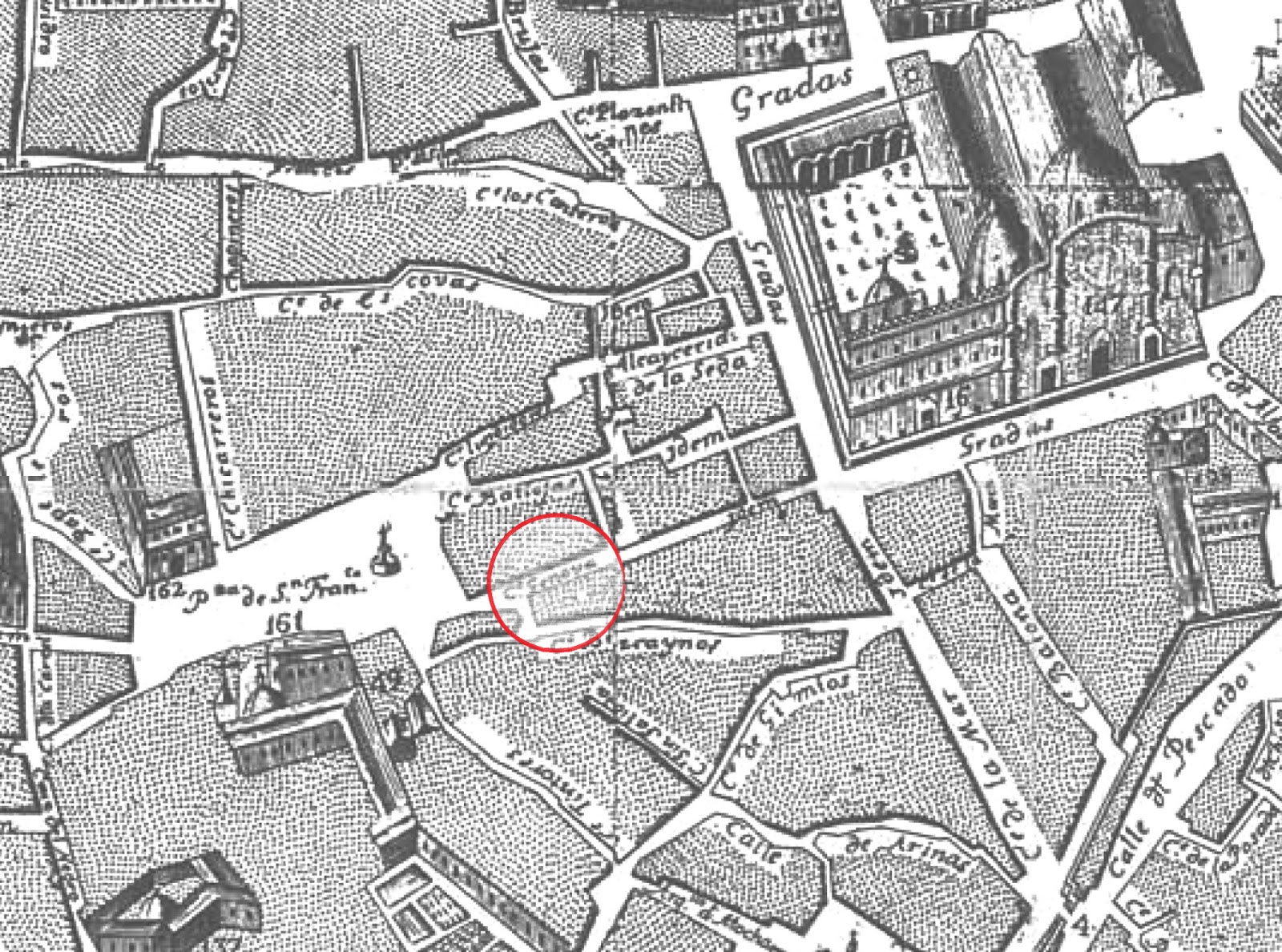

La Corona intentó asimismo ejercer un cierto control sobre el nombramiento de los cónsules. Una buena prueba de ellos fueron los obstáculos que en 1612 el Consejo de Estado puso al nuevo cónsul propuesto por el rey de Inglaterra para la ciudad de Sevilla. Según se observa en el voto particular emitido por el marqués de Villafranca: «los cónsules de la naciones son en Andalucía arraigados o casados en ella, que por muchas razones parece conveniente pues no sólo deben servir a su rey natural y serle confidente mas al rey en cuyo reino viven han de ser y deben ser fieles y seguros”. Además, en aquellas ciudades que contaban con una nutrida e influyente comunidad de connacionales, como ocurría con los genoveses en Sevilla, la elección del cónsul, aunque debía ser sancionada por el monarca, no dependía tan sólo de la voluntad del gobierno de la república sino que resultaba necesario contar con el consenso de la comunidad ligur afincada en la ciudad. No en vano, en 1623 estalló un duro conflicto entre la junta de nobles genoveses y el menos acaudalado grupo de mercaderes ligures allí asentados por el monopolio del puesto de cónsul y de las dos corredurías de lonja de que gozaba la república desde el siglo XIII. En el asunto intervinieron tanto la Audiencia de Sevilla como el Consejo de Estado que, tras analizar el extenso memorial elevado por el embajador de Génova, se inclinó a favor de los primeros en consonancia con la constitución aristocrática de la república que reservaba los cargos públicos a los miembros de la nobleza.

A medida que se fueron conformando en el seno de las principales monarquías europeas estructuras políticas más homogéneas se asistió a un proceso de nacionalización del cargo consular semejante al que habían practicado las repúblicas mercantiles que como Venecia y Génova habían adoptado medidas drásticas para asegurar que el puesto recayese siempre entre las manos de los miembros de la elite dirigente. En momentos de tensión militar se pusieron objeciones para que determinadas naciones neutrales o aliadas se dejasen representar por cónsules procedentes de una nación enemiga. En 1710 el Consejo de Estado solicitó información a las autoridades locales antes de permitir que el holandés Carlos Panhuis siguiese ejerciendo el puesto de cónsul de la nación sueca en Cádiz como venía desempeñando desde hacía 6 años. Este proceso de nacionalización no era, sin embargo, aplicable a aquellas estructuras políticas que, a lo largo del siglo XVIII, siguieron estando caracterizadas por una fuerte fragmentación territorial. Las redes consulares al servicio del Sacro Imperio se caracterizaron por su heterogeneidad nacional como pone de manifiesto el caso de Paolo Greppi, mercader de Bérgamo radicado en Cádiz que ejerció contemporáneamente en dicha ciudad las atribuciones de cónsul del Imperio, de Toscana y de Ragusa. En otras ocasiones eran los propios mercaderes los que jugaban con la confusión en torno a su lugar de origen. Las diferencias entre flamencos, holandeses y comerciantes alemanes procedentes de las ciudades hanseáticas no eran muy claras lo que les permitía recurrir a diversas prácticas fraudulentas como las utilizadas por los hombres de negocios de las Provincias Unidas para escapar a la política de embargos puesta en marcha por el rey católico durante el largo conflicto militar entre Madrid y La Haya.

Cada comunidad actuaba de un modo fuertemente corporativo y, además del consulado, solía contar con otros espacios de identificación y de ayuda como hermandades, obras pías, cofradías y hospitales. Por ello no debe sorprendernos que, incluso una vez firmada la paz con la Monarquía Hispánica, muchos comerciantes holandeses se incorporasen alternativamente y según sus deseos de arraigo en la ciudad de acogida o en conformidad con su adscripción religiosa, en el seno del consulado holandés o del flamenco, que representaba a los miembros de la Antigua Nación flamenca, esto es, a los antiguos súbditos católicos de la monarquía. El peso de estas corporaciones alternativas para canalizar los intereses de determinadas comunidades nacionales en el exterior explica que, en algunas ciudades, los comerciantes prefiriesen escapar a los controles de sus respectivos cónsules a la hora de velar por sus intereses. En Cádiz, aunque también menudearon los altercados en el seno de la comunidad genovesa y hubo fuerte resistencia a abonar las contribuciones solicitadas por el cónsul, éste logró cumplir con mayor eficacia que su homólogo holandés su trabajo de mediación. El mayor peligro para la estabilidad de la nación genovesa radicaba en la creciente tendencia de sus miembros más adinerados hacia la naturalización como el mejor mecanismo para poder acceder directamente al comercio con las Indias y como la vía más adecuada para esquivar las crecientes dificultades a las que la Corona sometía a los extranjeros. Medidas regulatorias que quedaron expresadas de forma palmaria en la Real Cédula de 20 de julio de 1791 por la que se limitaba ostensiblemente su libertad de movimiento mediante la elaboración de un registro y la obligación de elegir entre la condición de transeúnte o la de avecindado.

El deseo de controlar las actividades de las comunidades foráneas asentadas en el reino y de limitar sus numerosas exenciones y privilegios corría en paralelo con la voluntad de la Corona por supervisar de manera más rigurosa el funcionamiento de los consulados. La política reformista emprendida por los Borbones desde su acceso al trono se puso de manifiesto nada más terminar el conflicto sucesorio con la creación en 1714 de la Junta de Dependencias de Extranjeros que se esforzó por estandarizar el estatus consular y por ejercer un estricta fiscalización sobre todos los negocios relacionados con los extranjeros: nombramientos y aprobación de cónsules, vicecónsules y jueces conservadores; reclamación de presas; exención de contribuciones; protección a los prisioneros o elaboración de matrículas de extranjeros. Un esfuerzo de regularización de la institución consular que no afectaba tan sólo a los cónsules que operaban en Andalucía sino también a los que la Corona remitía al exterior.

Autor: Manuel Herrero Sánchez

Bibliografía

AGLIETTI, Marcella; HERRERO, Manuel y ZAMORA, Francisco (Eds.), Los cónsules de extranjeros en la Edad Moderna y principios de la Edad Contemporánea, Madrid, Ediciones Doce Calles, 2013.

BUSTOS RODRIGUEZ, Manuel, “Consulats et consuls à Cadiz au XVIIIe siècle: une approche” en J. Ulbert y G. Le Bouëdec (eds.), La fonction consulaire à l’époque moderne. L’affirmation d’une institution économique et politique (1500-1700), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, pp. 259-277.

COLLADO VILLALTA, Pedro, “La nación genovesa en la Sevilla de la carrera de Indias: declive mercantil y pérdida de la autonomía consular”, en Actas del I Coloquio Hispano-Italiano Presencia italiana en Andalucía, siglos XIV-XVII, Sevilla, CSIC-EEHA, 1985, pp. 53-114.

CRESPO SOLANA, Ana, Entre Cádiz y los Países Bajos. Una comunidad en la ciudad de la ilustración, Cádiz, Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento, 2001.

GIRARD, Albert, La rivalité commerciale et maritime entre Séville et Cadix jusqu’au XVIIIe siècle, De Boccard, París, 1932.

HERRERO SÁNCHEZ, Manuel, “La red consular europea y la diplomacia mercantil en la Edad Moderna” en IGLESIAS, Juan José, PÉREZ GARCÍA, Rafael y FERNÁNDEZ CHAVES, Manuel (ed.), Comercio y cultura en la Edad Moderna, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2015, pp. 135-164.

PRADELLS NADAL, Jesús, Diplomacia y comercio. La expansión consular española en el siglo XVIII, Alicante,Universidad de Alicante, 1992.